Uno dei fenomeni più rilevanti del nostro tempo è il dilatarsi e moltiplicarsi delle aree di resistenza alle tendenze omologanti della globalizzazione. Un fenomeno che si manifesta nelle scelte di vita, e dunque in primis nelle scelte alimentari, di comunità umane sempre più ampie. Scelte che alla logica della quantità e della standardizzazione oppongono i criteri della qualità, della specificità e della differenziazione.

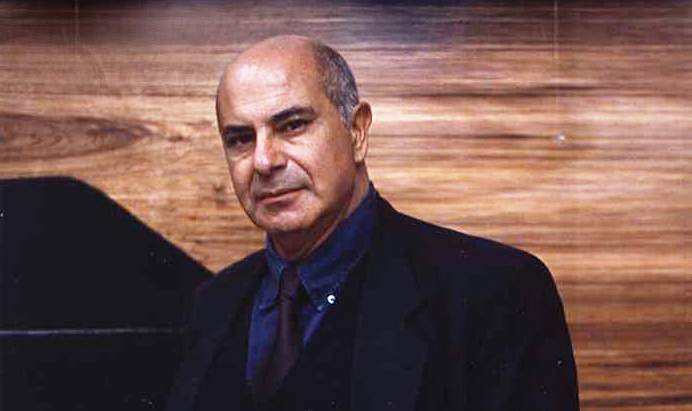

Così, per Giacomo Marramao, uno dei filosofi italiani più conosciuti e autorevoli, ospite di Pensare il cibo giovedì 15 ottobre, le culture del cibo degli agglomerati multietnici dell’Occidente sono l’esempio di come l’umanità faccia sempre rima con identità e con comunità.

«Con la caduta dell’Unione sovietica il liberismo dell’Occidente americano pensato che l’assalto all’emporio globale, uniformando le “griffe” anche in campo alimentare, fosse sufficiente a omologare le identità in nome del consumo. Ma il modello del McWorld o dell’Impero del “logo” come uniformazione delle varietà e delle molteplici storie e tradizioni del mondo si è rivelato una perfetta utopia. Con la globalizzazione, le identità si sono ulteriormente differenziate secondo una doppia logica: una logica che accompagna i fenomeni migratori dove le popolazioni hanno la tendenza a recuperare le loro radici anche attraverso le culture alimentari e una logica non solo geopolitica ma geo-economica e geo-culturale, che articola la scena globale in un grandi aree continentali: l’area asiatica dominata da Cina e India, l’area del Mercosur dominata dal colosso brasiliano, l’area nordamericana dominata dagli Stati Uniti, l’area africana polarizzata dalle tradizioni del Maghreb e dalla crescente rilevanza del Sudafrica e infine l’area dell’Unione Europea e quella euroasiatica dominata dalla Russia. Varietà destinate a segnare la vicenda del XXI secolo».

Per Marramao, professore di filosofia teoretica e di filosofia politica all’Università di Roma 3, il compito della filosofia che guarda anche al nostro rapporto con il cibo è quello di dare conto di queste identità.

«Si tratta di riscoprire l’intreccio mente-corpo al centro di una lunga tradizione della filosofia a partire da Aristotele, ma al tempo stesso di far tesoro dell’avvertenza di Nietzsche: noi non abbiamo un corpo, siamo corpo. E siamo dunque anche il cibo che mangiamo. Il cibo dà forma alla nostra identità, alla singolarità di corpi unici che non si lasciano omologare».

Ma in questa manifestazione identitaria la filosofia deve insegnare a trovare il giusto mezzo. «Nel mondo globalizzato fioriscono da tempo, com’è inevitabile, mode improntate al sincretismo, che ci invitano a trovare il baricentro della saggezza intrecciando le culture di Oriente e Occidente. La filosofia invece non dà ricette: non vi è una regola unica per il giusto mezzo. La mésotes è un punto di equilibrio dinamico che ciascuno deve trovare autonomamente, in rapporto alla singolarità psicosomatica del “proprio” corpo. Ciò vale in senso eminente per il nostro rapporto con il cibo. Un rapporto a un tempo naturale e culturale: mangiare non significa soltanto nutrirsi e il modo in cui mangiamo è carico di storia».

Marramao è stato per molto tempo un filosofo di ispirazione marxista, seppure “eretico”. Oggi il punto di vista marxiano potrebbe ancora essere utilizzato per proporre alternative al liberismo e alla globalizzazione?

«La critica che Marx muoveva alla società capitalistica è del tutto attuale, anche perché il modello produttivo che abbiamo di fronte è sempre quello: con l’aggravante di una finanziarizzazione che egli aveva se non previsto almeno intuito negli appunti preparatori del Capitale. Ma in Marx è mancata un’attenzione alla soggettività da affiancare all’analisi delle leggi del capitale. Marx non ci dà una “teoria del soggetto”, anche se nei suoi ultimi scritti, i suoi quaderni etnologici, si rende conto che il “materialismo storico”, se vuole essere per l’appunto storico e non meccanico, va adattato alle tradizioni, alle storie, alle culture, ai diversi quadri normativi etico-religiosi che hanno modellato i soggetti».

Oggi la globalizzazione in cui si dibatte anche la questione alimentare si muove dentro diversi “capitalismi ibridi”. «Non c’è un solo capitalismo ma ci sono il capitalcomunismo cinese, il capitalismo castale indiano, il capitalismo solidaristico-conflittuale brasiliano. Così come il vero scontro mondiale, oggi, non è tra Occidente e Islam ma tra modello occidentale individualistico-competitivo e modello cinese comunitaristico-gerarchico. In questo scontro l’Europa avrebbe nel suo bagaglio culturale i criteri e i concetti per guidare il mondo oltre il secolo sino-americano: con un’idea di individuo non solo competitivo ma solidale e con un’idea di comunità non organica o paternalistica ma in grado di valorizzare la creatività e la dignità delle differenze singolari. Peccato che l’Europa sia in mano a un ceto politico incapace di produrre visioni prospettiche ed elaborare sintesi».